家が欲しいりす

家が欲しいりす着手承諾した後、なにをしたらいいの?

家が欲しいりす

家が欲しいりす着手承諾した後でも費用を下げるコツってあるの?

こんな方におすすめ

- 一条工務店の着手承諾ってなに?

- 着手承諾後でもコストダウンする方法が知りたい!

- 着手承諾した後からお家が引き渡されるまでにやることを知りたい!

長い長い打ち合わせの末にやっと工事が始まります。

その最終チェックである着手承諾、その後お家が引き渡されるまでの間は何をしておけばいいのでしょうか。

この記事ではこのような疑問にお答えしていきます!

りこぴん

りこぴんしかも!コストダウンさせる方法も紹介しちゃうよー!

着手承諾後でも、この記事でご紹介したサービスを利用すれば、数十万円以上の節約ができてしまいます。

ぜひご覧ください♪

ステップ0:着手承諾とは

そもそも「着手承諾」とは、打合せ内容を確定させ、図面の通り工事を開始するための契約手続きのことです。

家が欲しいりす

家が欲しいりす一条工務店独特の言い方だね。

一条工務店の家づくりのスケジュールは大まかに次の通りです。

一条工務店「家づくりのスケジュール」

- 家づくりの相談

- 地盤調査

- 見学会、入居宅訪問

- 基本プランの提供

- 契約

- 敷地調査

- プランの具体的な打ち合わせ

- 最終仕様確認

- 融資の申込み

- 工事着手の承諾 ⇐

- 確認申請

- 着工

- 上棟

- 現場確認

- 竣工検査

- 引渡し

- アフターメンテナンス

このスケジュールの中での「⑩工事着手の承諾」が着手承諾のタイミングにあたります。

着手承諾後の仕様変更は不可能ではありませんが、莫大な追加費用が発生してします。

また、オプションを追加した場合も費用が跳ね上がるので注意しましょう。

そのため、着手承諾をする際は最終決断のつもりで調印するようにしましょう。

ステップ1:お金の準備

着手承諾後にはまず最初に次の2つの費用を支払います。

- 預り金:80万円

- 着手金:工事請負費用の3分の1の金額

この2つの費用は、上棟予定日の75日前までに支払わなければいけません。

もし、工事請負費用が3,000万円なら預り金と着手金の合計は以下になります。

- 預り金:80万円

- 着手金:3,000万円 ÷ 3 = 1,000万円

合計:1,080万円

家が欲しいりす

家が欲しいりすそんなお金!急には払えないよ!!

りこぴん

りこぴんそのために利用されるのが住宅ローンのつなぎ融資だよ♪

つなぎ融資は住宅ローンの審査が完了し、金融機関から完成後の融資の内諾を得ていることが条件になります。

一条工務店には「i-flat」という住宅ローンがありますが、今回は自ら金融機関を選定するものとして話を進めていきます。

住宅ローン手続き

まずはつなぎ融資を得るためにも、住宅ローンを受ける準備をしましょう。

住宅ローンは数多くあり、比較するポイントも多いのでどれを選べばいいのか非常に悩みやすい商品です。

住宅ローンの比較ポイント

- 金利

- 諸費用

- 保障内容

- 総支払額

また住宅ローンの販売は大手銀行から、地方銀行、ネット銀行と様々な場所で売られているので、自分に合った住宅ローンを探すのは非常に困難です。

そんな時は住宅本舗の住宅ローン一括審査申込

![]() がオススメです。

がオススメです。

この住宅本舗のサービスを利用すれば、約115銀行から上記の比較ポイントをおさえながら住宅ローンを探すことができます。

\面倒な住宅ローン探しが一気にラクになる!/

住宅ローンについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください♪

つなぎ融資の手続き

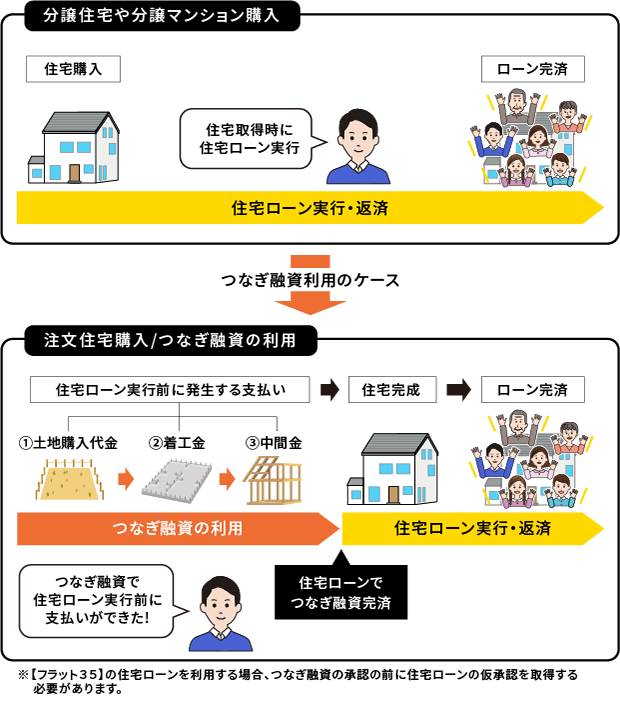

住宅ローンは聞き馴染みがあっても、「つなぎ融資」はあまり聞きなれない言葉ですよね。

注文住宅ではお家を引き渡されるまでに3回の支払いが発生する場合があります。

- 土地の購入費

- 着工金

- 中間金

これらは住宅の引渡し前に必要なお金です。

注文住宅には住宅ローンが開始される前に「①土地の購入費、②着工金、③中間金」と多額な費用が必要になりますが、それを一時的に立て替えるローンがつなぎ融資ということです。

そして、お家が完成した際に住宅ローンを実行し、住宅ローンでつなぎ融資を完済する流れとなっています。

家が欲しいりす

家が欲しいりすつまり、つなぎ融資は住宅ローンが始まるまでの立替金ってことだね!

りこぴん

りこぴんつなぎ融資は家自体の金額が確定すれば、手続きを開始することができるよ♪

火災保険の見積もり

火災保険は一般的に金融機関と住宅ローンを契約したときに合わせて加入することがほとんどでしょう。

なぜなら、多くの金融機関では住宅ローンを契約する際に火災保険への加入が必要になるからです。

火災保険は家の構造が決まれば見積もりを取ることができます。

ただし、火災保険も種類が多く、選ぶのが大変困難です。

さらに火災保険の中にはぼったくりともいえる商品があることも事実です。

そのため、早めに複数社の見積もりを取って、気持ちのゆとりを持って選ぶようにしましょう。

火災保険の選び方についてはこちらの記事で解説しています♪

ステップ2:セレモニーの準備

家が欲しいりす

家が欲しいりす家完成してないのにセレモニーなんてするの?

りこぴん

りこぴん神様に感謝したり、無事に工事が終わるのをお祈りするんだよ♪

地鎮祭はどうする?

地鎮祭はお家の工事が始まる前のセレモニーです。

その土地を守る神様に、その土地を使用する許しを請い、工事の安全を祈願する儀式です。

家が欲しいりす

家が欲しいりすあー!こんな風景、見たことあるー!!

りこぴん

りこぴん私は「えいっ!えいっ!」ってやってるの見て爆笑しちゃったよ。

(思い出にはなったよ!)

一般的には地鎮祭は行いますが、必ずやらなければいけないものでもありません。

もし地鎮祭をする場合は、ほとんどが神式で行われます。

主催するのは建設会社なので担当者に地鎮祭をするかしないかを伝えるようにしましょう。

ちなみに、地鎮祭の費用は3〜5万円程度です。

地鎮祭の費用内訳

- 神主への謝礼:2~3万円

- お供え物:1万円

- 粗品:1つ2,000円程度

上棟式はどうする?

上棟式とは、無事にお家が完成することを願って、上棟げのタイミングで行うセレモニーです。

上棟式は、無事に棟上げまでを行ってくれた大工さんたちに料理やお酒を振る舞ったり、手土産やご祝儀を渡したりして、感謝の気持ちを表す意もあります。

上棟式の差し入れは地域差があるので担当営業さんに確認をするようにしましょう。

本来は神主を読んで上棟式を行うのですが、最近は簡素化していて、神主を呼ばないこともあります。

また上棟式も地鎮祭と同様に必ずやらなければならないものではありません。

ちなみに上棟式の費用は10~30万円程度です。

上棟式の費用内訳

- 関係者へのご祝儀:10万円

- 職人・建設会社関係者:一律3,000円~1万円

- 棟梁:1~3万円

- 鳶頭・現場代理人・設計士:5,000円~1万円

- お供え物:1万円

- 飲食:1人2,000~3,000円

ステップ3:外構を決定

家が欲しいりす

家が欲しいりす外構工事の業者って自分で決められるの?

りこぴん

りこぴん分離発注っていって、依頼している住宅メーカー以外に外構工事をお願いすることもできるよ!

外構業者選び

お家を建てるハウスメーカーは大々的に広告で宣伝しているからイメージがつきやすいですよね。

しかし、外構業者自体が身近なものではないので、なかなかピンときません。

家が欲しいりす

家が欲しいりすどこで探せばいいんだろう?

外構業者の主な探し方は次の通りとなっています。

- ハウスメーカーや工務店に依頼する

- 近所の外構業者を探す

- ネットや知人の口コミで紹介される

- 外構をホームセンターに依頼する

- 一括見積サイトを利用する

外構工事は業者間で値段がぜんぜん違います。

ハウスメーカーに任せた場合でも、結局のところ外構業者に外注することになるので仲介手数料がとられ、かえって費用が高額になりやすい傾向があります。

また業者によって得意・不得意があり、技術力がまちまちなので、複数の業者を比べて探すことがオススメです。

そのため、外構業者によっぽどのツテがない場合は「⑤一括見積サイト」を利用して、複数の業者から比較してあなたに合う外構業者を選ぶようにしましょう。

タウンライフの「外構工事の一括審査申込」を使えば、国家基準をクリアした優良企業300社以上の中からあなたにピッタリの外構業者を無料で見つけることができるのでオススメです。

りこぴん

りこぴんもちろん、プラン、見積もりは無料だよ♪

\理想のお庭を手に入れるならココ!/

外構設計決め

外構業者が決まれば、いよいよ設計決めです。

外構は大きく分けると3つのパターンがあります。

- 敷地にフェンスを設けない「オープン外構」

- フェンスでプライバシーを守る「クローズ外構」

- 場所によってフェンスを設ける「セミオープン外構」

家が欲しいりす

家が欲しいりす外構は見た目の満足度に直結するから、家に帰りたくなるようなデザインにしてもらおう♪

なお、外構費用は一般的に建物の10%程度が相場だと言われており、100~200万円程をかけている人が多いようです。

多額な費用になりますが、しかしもちろん外構コストを下げる方法があります。

りこぴん

りこぴん外構費用の下げ方は私のインスタでチェックしてね♪

ステップ4:引越し業者見積もり

家が欲しいりす

家が欲しいりす引越しをお得にする方法はあるの?

りこぴん

りこぴん大切なのは、

・火災保険を利用して修繕

・引越し業者の相見積もり

・退去費用でぼったくられない!

だよ♪

火災保険を利用して賃貸を修理

あまり知られていませんが、実は住宅を借りるときに契約した火災保険を使えば、住居中についてしまった傷を直せる可能性があります。

これは、ほとんどの火災保険には「借家人賠償責任補償」と「個人賠償責任補償」がついているからです。

借家人賠償責任補償とは、火災や盗難などで、大家さんに対して損害を与えてしまったときに費用を補償してくれるものです。

一方、個人賠償責任補償とは、日常生活の中で他人の物を壊したり、ケガさせてしまったときに費用を補償してくれるものです。

つまり、賃貸住居につけてしまった傷はこの「借家人賠償責任補償」か「個人賠償責任補償」のどちらかを利用すれば、直せることが多いということです。

りこぴん

りこぴん直せるケースはこんな感じ!

借家人賠償責任補償が適用されるケース

- ストーブの消し忘れで壁紙を焼損させてしまった。

- 洗濯機のホースが外れて水漏れし、フローリングを汚損させてしまった。

個人賠償責任補償が適用されるケース

- 自転車で人をはねてけがを負わせてしまった

- 洗濯機のホースが外れて水漏れし、下の階の人に損害を与えてしまった。

ただし、火災保険は賃貸物件に住居中でないと使えません。

また、時間が経ってしまうと、意図せず起きた事故と傷との因果関係の証明が難しくなってしまいます。

そのため、傷をつけてしまったらすみやかに保険会社に連絡しましょう。

家が欲しいりす

家が欲しいりす修繕してお家が綺麗な状態だと、退去費用を抑えることができるよ♪

引越し業者を相見積もり

引越し業者を利用するときは必ず相見積もりをするようにしましょう。

相見積もりを取るだけで引越し費用を最初の半額近く下げることができる可能性があります。

一社だけだと高い料金を提示されてしまうのは、引越し料金には基準というものがないからです。

家が欲しいりす

家が欲しいりす引越し業者が自由に金額を決めることができるってことだね。

そこで相見積もりを取ることで、各社が他社との競合を意識した価格設定の引越し料金を提示してくれるようになります。

相見積もりを取る場合は引越し侍がオススメです。

大手を含めた全国330社の引越し業者と提携しており、また「引越し代金最大10万円キャッシュバック」と言ったキャンペーンを実施しているのでかなりお得だからです。

\引越しの相見積もりなら引越し侍!/

その他、引っ越し費用を安くするテクニックはこちらの記事でご紹介しています。

あわせてご覧ください♪

退去費用をぼったくられないために勉強

実は悲しいことに、退去時に管理会社に必要以上の多額な退去費用を求められるケースは少なくありません。

家が欲しいりす

家が欲しいりす一体何部屋分の壁紙変えるの?

って思えるくらいの費用を請求されることもあるよ。

そもそも退去費用とは、「借りた当時の状態に戻すために新品にすること」ではありません。

自然損耗(通常の生活による損耗や経年変化による損耗)を除いた、原状回復の費用が退去費用といえます。

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化

引用元:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

自然損耗の例

- 経年変化による壁紙の黄ばみ

- 家具設置によるフローリングの凹み

- ポスターやカレンダーを飾るための画びょうの穴

入居者負担となる修繕箇所の例

- 落書き

- タバコの臭いやヤニ汚れ

- 結露を放置したことによるシミやカビ

さらには、修繕箇所は新品価格で負担するのではなく、残存価格(現在の価値)のみを支払えばよいこととなっています。

例えば、新品10万円する壁紙のお家に6年以上住んだ場合、減価償却で残存価格は1円になります。

これは壁紙の対応年数が6年と、国土交通省のガイドラインに規定されているからです。

1円のものにはほぼ価値がないので、退去者が費用を負担する必要はありません。

りこぴん

りこぴんお家の設備の対応年数も把握しておこう!

耐用年数

- 5年・・・流し台

- 6年・・・畳床、壁紙、カーペット、クッションフロア

ちなみに、修繕箇所は壊れた箇所を負担するだけでよいものともされています。

そのため、壁紙全体を貼り直しを負担するような必要はありません。

ステップ5:インターネット見積もり

一般的に、インターネット回線を移設する場合次の費用を払います。

- 回線撤去費用

- 新規工事費用

- 事務手数料

- その他(オプション)

現在使っているインターネット回線をそのまま移転することがもっともオーソドックスなやり方です。

手続きも簡単なので、ついこの方法を選んでしまう方も多いことでしょう。

しかし、回線が引越し先に合っていなければ、1番費用が高くなってしまうこともあれば、インターネットの回線速度が下がってしまうこともあります。

もし、費用面や環境面を改善したいのであれば、引越しのタイミングで安い業者に乗り換えを検討しましょう。

すると、移設工事費が2〜3万円節約できる可能性があります。

りこぴん

りこぴん詳しくはこちらの記事をご覧ください♪

ステップ6:電気水道ガスの手続き

新しいマイホームに住み始める大まかな日程が決まったら、電気や水道、ガスといったライフラインの手続きを行いましょう。

りこぴん

りこぴん目安としては、引越しの2週間くらい前だね!

一条工務店の場合、ライフラインの使用開始の申し込みは一条工務店がしてくれますが、念のために担当者に確認しましょう。

しかし、このタイミングで安い業者に乗り換えを検討するチャンスでもあります。

例えば、楽天でんきやあしたでんき、Looopでんきのような基本料金、解約金無料の電力会社はコストを抑えられるのでオススメです。

りこぴん

りこぴん楽天ユーザーなら楽天でんきを使うことでポイントもゲットできるよ♪

あしたでんき、Looopでんきのアフィリエイト有り⇐A8.net

ステップ7:家具・家電選び

家づくりが落ち着いてより具体的に内装のイメージがついたころに、家具や家電をそろえる準備を始めましょう。

家が欲しいりす

家が欲しいりす新調したソファーがフローリングと合ってない!とか嫌だもんね。

家具や家電を買いそろえるとなるとかなりのお金がかかります。

そこで、家電なら9月のモデルチェンジのタイミングを狙ってみたり、楽天でポイント還元率の高い小物を揃えたりすることでコストダウンを狙っていきましょう。

また、商品の搬入時期を引越し後にしてもらうと、引越しの手続きが楽になるだけでなく、引越し費用が増えるようなこともないのでお得です。

ステップ8:荷造り、断捨離

引越しが近づいてきたら、荷造りを始めるかと思いますが、その時こそ断捨離のチャンスです。

荷物の整理をしていると、

- ずっと使っていなかったもの

- ついつい家の中に放置していたもの

- 捨てようか迷っているうちに存在を忘れてしまっていたもの

など、次々と見つかると思います。

なので、新居に持っていくつもりがないものは、このタイミングで処分してしまいましょう。

りこぴん

りこぴんものが少なくなることで、お家の中がスッキリと見えるよ♪

また、ただゴミとして処分するのではなく、ラクマやメルカリなどのフリマサービスを利用して誰かに買い取ってもらうと、ただ捨てるだけのモノがお金になることがあります。

ただし、買い手がつくまでは在庫状態なので、「今すぐ手放したいけどお金になって欲しい!」という人はPolletというアプリを使うとすごく便利です。

Polletは本やアクセサリー、飲まなかったお酒などを買い取ってくれる買取サービスです。

アプリの利用や買取査定が無料で、しかもすべて自宅で完結できるので、忙しい荷造り時にはかなり役立つサービスでしょう。

\捨てるはずのものがお金になる!?/

ステップ9:引越し挨拶の粗品準備

賃貸と違って持ち家なので、ご近所の方とは長い付き合いになることがほとんどです。

そのため、引越しをする際に、これからお世話になるご近所の方へ挨拶をするのが無難でしょう。

その際に渡す粗品は、挨拶目前に用意しようとするとドタバタするので、前もって準備をしておくことをオススメします。

定番の粗品といえば、お米やお菓子が一般的です。

そのほか、洗剤やその地域のごみ袋、タオル、ハンドソープ、お茶などの「初対面の相手が貰っても困らず残らないもの」を選択するようにしましょう。

まとめ:ここで頑張れば20万円以上節約できる!

今回はあくまでも着手承諾後にできるコストダウンできるポイントに注目して、ステップ形式でご紹介しました。

- お金の準備

- セレモニーの準備

- 外構の決定

- 引越し業者見積もり

- インターネット見積もり

- 電機水道ガスの手続き

- 家具・家電選び

- 荷造り、断捨離

- 引越し挨拶の粗品準備

このほかにも、細かいことを述べると銀行やクレジットカードの住所変更など、着手承諾後から家が完成するまでにはやることはたくさんあります。

引越しが完了するまではなかなか落ち着けませんが、ここで上手に費用を落としたり、お得なプランに切替ができれば、20万円以上の節約につなげることができます。

すると金銭的な余裕が生まれて、ゆとりのある新生活をスタートすることができるでしょう。

りこぴん

りこぴんすごく大変だけど、将来の自分のために頑張ってね♪